Si vous travaillez dans une collectivité, vous le savez : piloter les ressources humaines, ce n’est pas seulement gérer des recrutements ou suivre des carrières. C’est aussi comprendre les règles du jeu qui structurent les parcours professionnels. Et parmi ces règles, certaines sont parfois un peu floues… voire franchement complexes.

Pourtant, ces notions sont essentielles. Elles influencent directement vos décisions en matière de recrutement, de mobilité interne, d’évolution de carrière ou encore de rémunération. Elles permettent d’anticiper les départs, de préparer les promotions, de construire des plans de formation cohérents. Bref, elles sont au cœur de votre stratégie RH.

Cet article a justement un objectif simple : vous donner les clés pour décrypter ce système. Vous aider à mieux le comprendre, pour mieux l’utiliser. Parce qu’une fois qu’on en saisit la logique, tout devient plus fluide : les recrutements sont plus ciblés, les évolutions plus lisibles, et vos échanges avec les équipes... beaucoup plus efficaces.

Définition et cadre juridique du cadre d’emplois

Vous êtes DRH, gestionnaire RH ou élu dans une collectivité ? Alors vous avez sans doute déjà entendu parler des cadres d’emplois… sans forcément savoir précisément à quoi cela correspond. Et c’est bien normal : c’est un concept à la fois central et un peu nébuleux de la fonction publique territoriale. Mais ne vous inquiétez pas : on va tout vous expliquer simplement, sans jargon.

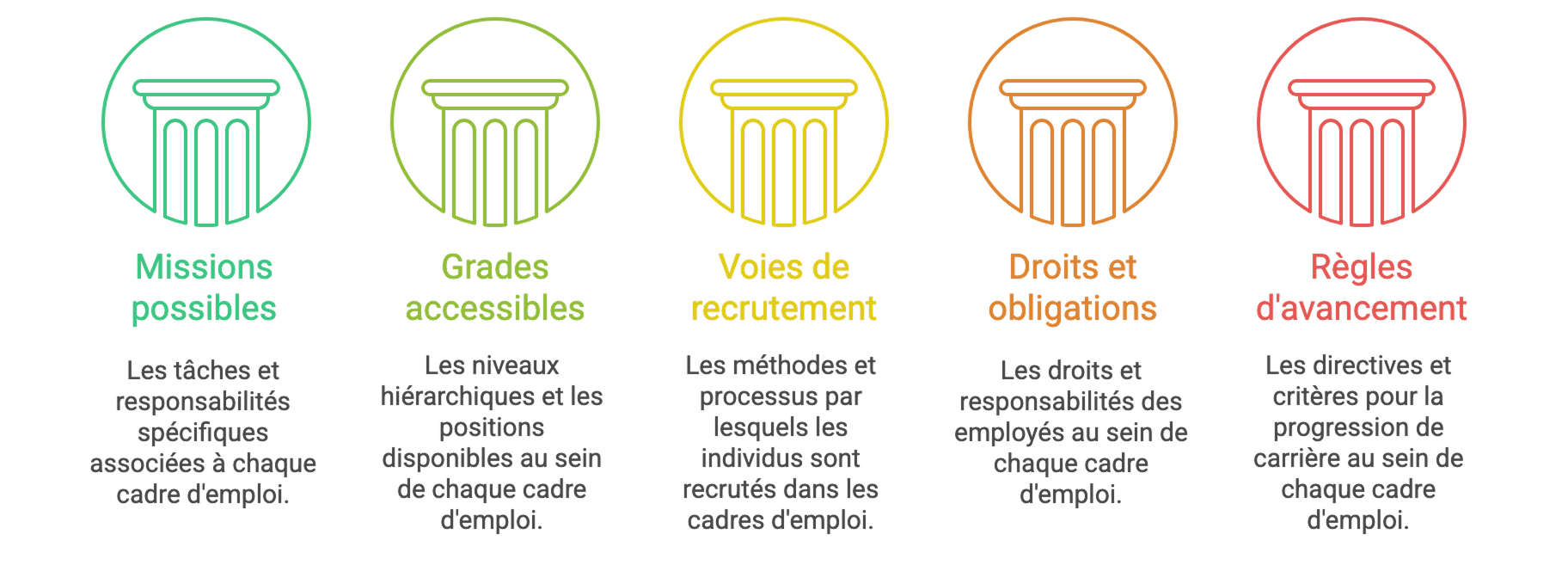

Un cadre d’emplois, c’est en fait un regroupement de fonctionnaires territoriaux qui partagent les mêmes règles statutaires, les mêmes missions générales et les mêmes perspectives d’évolution. Ce n’est pas un métier, ni un grade, ni un poste : c’est une structure statutaire qui permet de classer les agents selon leur filière, leur niveau de qualification, et leur rôle dans le service public. Un peu comme une grande maison qui abrite plusieurs pièces : chaque agent y occupe une place, mais tout le monde suit le même règlement intérieur.

C’est l’équivalent des corps dans la fonction publique d’État (la FPE, pour les intimes). Mais attention, ne confondez pas cadre d’emplois, grade et métier. Le cadre d’emplois, c’est le cadre juridique et statutaire. Le grade, c’est le niveau hiérarchique de l’agent à l’intérieur de ce cadre. Et le métier, c’est... ce qu’il fait concrètement au quotidien. On peut donc avoir un rédacteur territorial (cadre d’emplois) de grade principal 2e classe, qui travaille comme responsable des marchés publics.

Fondements juridiques

Juridiquement, les cadres d’emplois existent grâce à un grand texte fondateur : la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, celle qui encadre le statut de la fonction publique territoriale. Cette loi pose les bases du fonctionnement des agents. Mais pour chaque cadre d’emplois, un décret vient préciser les règles du jeu : missions, conditions d’accès, déroulement de carrière, concours, formation, etc. On appelle cela un statut particulier.

Ce statut particulier est donc l’ADN du cadre d’emplois. C’est lui qui dit, par exemple, que les diététiciens territoriaux relèvent de la filière médico-sociale, sont de catégorie B, et qu’ils peuvent évoluer vers un poste de cadre de santé ou passer un concours interne vers un autre cadre d’emplois. Si vous aimez les textes légaux (vraiment ?), vous pouvez aller jeter un œil à ces décrets. Mais pas de panique, on va vous simplifier tout ça dans l’article.

Position dans l’architecture de la fonction publique territoriale

Chaque cadre d’emplois est rattaché à une catégorie : A, B ou C. Ces catégories dépendent du niveau de diplôme exigé au moment de l'embauche, et conditionnent les responsabilités, les grilles indiciaires, et les perspectives d’évolution. Les cadres d’emplois de catégorie A regroupent par exemple les emplois supérieurs comme les directeurs, les médecins territoriaux ou les conservateurs de bibliothèques. La catégorie B concerne les fonctions d’encadrement intermédiaire comme les rédacteurs territoriaux ou les puéricultrices cadres territoriaux de santé. La catégorie C rassemble des métiers d’exécution ou d’aide à la personne, comme les adjoints administratifs ou les ATSEM.

Autre point important : les cadres d’emplois sont également liés à une filière de la fonction publique territoriale. Il existe plusieurs filières : administrative, technique, médico-sociale, culturelle, sportive, sécurité, animation, enseignement artistique… Chacune regroupe des cadres d’emplois spécifiques. Par exemple, les bibliothécaires territoriaux sont rattachés à la filière culturelle, les cadres territoriaux de santé paramédicaux à la filière médico-sociale, et les ingénieurs territoriaux à la filière technique.

Vous commencez à voir comment tout cela s’articule ? Le cadre d’emplois est un outil de gestion RH, qui permet d’organiser les agents selon leur niveau, leur filière, et leurs fonctions. C’est aussi une boussole pour les parcours professionnels dans les collectivités. Et promis, une fois qu’on a compris la logique, tout devient beaucoup plus simple.

Organisation et structure des cadres d’emplois

Maintenant que vous avez une idée claire de ce qu’est un cadre d’emplois, voyons comment il est structuré. Car non, un cadre d’emplois ce n’est pas un bloc uniforme, c’est une organisation bien pensée, avec plusieurs niveaux et étapes de carrière à l’intérieur.

Composition d’un cadre d’emplois

Chaque cadre d’emplois est composé de grades. Ces grades déterminent la position hiérarchique de l’agent à l’intérieur de ce cadre. En fonction de son ancienneté, de ses compétences, ou de sa réussite à un concours ou examen professionnel, un agent peut accéder à un grade supérieur. Le grade détermine également la rémunération de base et les responsabilités associées.

Mais ce n’est pas tout. À l’intérieur de chaque grade, il existe plusieurs échelons. Ce sont des paliers d’avancement automatique ou semi-automatique, qui permettent à l’agent d’évoluer en ancienneté et en salaire. L’avancement d’échelon se fait en général tous les deux ou trois ans, et il est souvent lié à la qualité du travail fourni et à l’appréciation de l’encadrant. Un peu comme des bonus réguliers au fil du temps.

Il existe aujourd’hui plus de cinquante cadres d’emplois dans la fonction publique territoriale, couvrant toutes les filières : des métiers administratifs aux métiers sociaux, des bibliothécaires aux policiers municipaux, en passant par les ingénieurs, les éducateurs ou les professeurs d’enseignement artistique. Chaque cadre d’emplois a sa propre logique, ses propres grades, et ses propres règles d’avancement.

Prenons un exemple concret : le cadre des attachés territoriaux. C’est un cadre de catégorie A, rattaché à la filière administrative. Il regroupe des fonctions de direction, de gestion, de coordination et de pilotage des politiques publiques locales. Vous le retrouvez dans presque toutes les collectivités, des petites communes aux grandes métropoles.

Ce cadre d’emplois comporte plusieurs grades. Le grade d’entrée est "attaché". Avec de l’ancienneté et/ou un concours interne, l’agent peut devenir "attaché principal". Enfin, le grade sommital est "directeur territorial", réservé aux fonctions d’encadrement supérieur. Chaque grade a ses propres conditions d’accès, son propre nombre d’échelons, et ses propres perspectives de mobilité ou de promotion.

Recrutement et accès aux cadres d’emplois

Vous vous demandez comment on accède à un poste dans une collectivité ? C’est une excellente question, car contrairement à ce qu’on imagine, il n’y a pas qu’un seul chemin. Il existe plusieurs méthodes, adaptés à des profils très variés, que vous soyez jeune diplômé, salarié du privé ou déjà en poste dans une mairie, un département ou une région.

Modes de recrutement

Le concours externe est la voie la plus connue. Il est généralement ouvert à toute personne remplissant certaines conditions de diplôme. Par exemple, pour un poste de catégorie A, un bac +3 est souvent demandé. Le concours évalue les connaissances théoriques, mais aussi les capacités à se projeter dans les réalités du service public local. C’est souvent la porte d’entrée pour les étudiants et jeunes professionnels.

Le concours interne, lui, s’adresse à ceux qui travaillent déjà dans la fonction publique ou dans une structure assimilée. Il permet d’évoluer, de monter en responsabilités, après quelques années d’ancienneté. On valorise ici l’expérience acquise sur le terrain, la connaissance des rouages de l’administration, et l’envie de progresser.

Et puis il y a la troisième voie ! Celle-ci permet à des personnes issues du secteur privé, des anciens élus locaux ou encore des responsables associatifs de tenter leur chance. Cette méthode valorise les parcours professionnels atypiques et les compétences acquises en dehors de la sphère publique. Une façon d’enrichir les équipes territoriales avec des profils différents.

Conditions générales

Bien sûr, il faut aussi remplir certaines conditions générales pour postuler. Il faut être de nationalité française ou européenne, jouir de ses droits civiques, être médicalement apte, et répondre aux exigences de diplôme ou d’expérience précises. Cela peut sembler contraignant, mais ces règles permettent d’assurer l’équité entre tous les candidats.

Spécificités dans les collectivités

Dans les collectivités, le ne dépend pas seulement de la mairie ou du conseil départemental. Très souvent, ce sont les centres de gestion (CDG) qui organisent les concours, notamment pour les postes de catégories B et C. Ils mutualisent les besoins entre collectivités et assurent une organisation rigoureuse et centralisée. Pour vous, c’est un allié précieux dans la gestion RH.

Et savez-vous qu’il est aussi possible de recruter en dehors des concours ? C’est ce qu’on appelle le recours aux contractuels. Il est encadré par la loi et ne peut pas se faire dans toutes les situations, mais il offre une vraie souplesse, notamment pour répondre à des besoins urgents ou spécifiques. Il peut aussi être un premier pas vers un poste plus pérenne, via une titularisation.

En clair, les voies d’accès sont multiples, et les collectivités ont aujourd’hui des leviers pour attirer, recruter et faire évoluer des profils très variés. Et si vous cherchez à diversifier vos techniques, mieux connaître ces différentes voies peut faire toute la différence.

Ce qu'il faut retenir

Alors, qu’est-ce que c’est vraiment, tout ça ? Derrière ce terme un peu technique se cache en réalité une organisation claire et structurée, pensée pour accompagner les parcours professionnels dans les collectivités. C’est une façon de regrouper les personnes qui exercent des fonctions proches, avec les mêmes règles, les mêmes droits et les mêmes perspectives d’évolution.

On y retrouve plusieurs niveaux hiérarchiques, appelés grades, eux-mêmes composés d’échelons qui permettent une progression tout au long de la carrière. C’est à la fois une boussole pour les professionnels, un outil de gestion RH pour les collectivités, et un cadre sécurisé pour construire des trajectoires durables.

L’accès se fait principalement par concours, qu’ils soient externes, internes ou par la fameuse troisième voie. Mais il existe aussi des possibilités de recrutement direct sous conditions. Et heureusement, car cela permet de répondre aux réalités du terrain et aux besoins urgents du service public.

Ces parcours sont encadrés par des règles précises, fixées dans des textes juridiques. On parle de statuts particuliers, définis par décret, qui fixent les conditions d’accès, les missions, les évolutions possibles, les formations. C’est ce qui permet d’assurer une équité entre les professionnels, tout en tenant compte de la diversité des profils et des territoires.

Chaque poste est aussi relié à une filière : administrative, médico-sociale, technique, culturelle, etc. Ces filières structurent les grandes familles de fonctions et permettent de mieux organiser les compétences à l’échelle de la collectivité. Elles sont souvent associées à une catégorie, A, B ou C, qui détermine le niveau de responsabilité et de qualification.

En bref ? C’est un système complet, pensé pour concilier stabilité, progression et souplesse. Quand on en comprend les règles, il devient un formidable levier pour piloter les ressources humaines avec justesse. Et vous, maintenant que vous y voyez plus clair, comment allez-vous l’utiliser pour faire évoluer vos équipes ?

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un cadre d’emplois dans la fonction publique territoriale ?

C’est un regroupement de fonctions similaires, avec les mêmes missions, conditions de recrutement, et perspectives d’évolution. Il sert à structurer les parcours professionnels.

Quelle est la différence entre cadre d’emplois, grade et métier ?

La structure regroupe plusieurs fonctions. Le niveau hiérarchique détermine les responsabilités. Le poste correspond aux missions concrètes exercées sur le terrain.

Comment savoir de quel cadre d’emplois dépend un poste dans ma collectivité ?

Il faut consulter la fiche de poste ou se référer au tableau des effectifs. La filière, la catégorie (A, B ou C) et les missions donnent des indications précieuses.

Quelle est la place des contractuels par rapport aux cadres d’emplois ?

Oui, sous certaines conditions, en particulier pour des besoins temporaires ou spécifiques. On parle alors de recrutement par contrat.

Un agent peut-il changer de cadre d’emplois en cours de carrière ?

Oui, c’est possible par promotion, concours interne ou mobilité. Cela dépend des règles statutaires en vigueur et du parcours du salarié.

La boîte à outils du recruteur