Recruter dans la fonction publique territoriale, c’est relever un défi de taille pour chaque DRH de collectivité. Entre respect du cadre réglementaire, tension sur certains métiers et exigences croissantes des usagers, les enjeux sont nombreux. Pourtant, un recrutement bien mené, c’est la clé d’un service public de qualité, d’une équipe engagée, et d’un fonctionnement harmonieux des services territoriaux. Vous vous demandez comment structurer efficacement votre démarche ?

Comprendre les spécificités du recrutement dans la fonction publique territoriale

Les grandes caractéristiques de la FPT

Imaginez un monde professionnel où 1,94 million d’agents œuvrent pour les collectivités locales : communes, départements, régions et établissements publics. C’est le quotidien de la Fonction Publique Territoriale (FPT) en France, qui représente environ 34 % de l’emploi public. Concrètement, cela signifie une diversité incroyable : ce ne sont pas moins de 250 métiers différents répartis en trois grandes catégories :

- Catégorie A : métiers de la conception et de la direction (baccalauréat+3 au minimum),

- Catégorie B : emploi de maîtrise et de technicien,

- Catégorie C : fonctions d’exécution accessibles sans diplôme.

Ce qui rend la FPT unique ? Sa taille, son étendue et la variété des missions : de l’entretien des espaces publics à l’action sociale, l’éducation, le transport, la culture… Chaque territoire a ses propres besoins en compétences et en profils. Recruter un technicien en milieu rural ou un éducateur en milieu urbain n’a rien à voir !

Autre point majeur : le poids des agents contractuels. Environ 20 % des effectifs sont recrutés hors concours, via des contrats (CDD ou CDI). Ce recours permet d’ajuster les effectifs selon les besoins, notamment pour des missions temporaires ou spécifiques. Une flexibilité bienvenue… mais qui oblige aussi à jongler entre statut de fonctionnaire et celui de contractuel.

Les enjeux et défis du recrutement territorial

Derrière cette richesse se cachent des défis que chaque DRH territorial connaît bien. D’abord, le cadre réglementaire est très strict. Concours, décrets, niveaux de diplôme, quotas selon les catégories : tout est cadré. Cela garantit la transparence et l’égalité d'accès, mais complexifie les procédures. Le vrai casse-tête ? Bien coordonner le calendrier des concours, avec la mobilité interne et le recours aux contractuels.

Ensuite, il y a le défi d’attirer les bons profils, particulièrement dans les métiers jugés moins valorisés ou géographiquement isolés : médico-social, technique, zones rurales… Qui vient s’installer dans une petite commune pour un poste spécifique ? Il faut être ingénieux : promouvoir la richesse du territoire, le sens du service public, ou encore des avantages locaux.

Ajoutez à cela une concurrence forte avec le secteur privé, surtout pour les profils spécialisés ou techniques. Les salaires, les évolutions de carrière, la possibilité d’innover — autant de leviers à valoriser pour séduire. C’est ici que le concept de marque employeur devient crucial : la collectivité doit se démarquer, montrer pourquoi choisir le service public, pourquoi choisir votre collectivité.

Enfin, il faut rappeler que derrière chaque recrutement, il y a des vies. Valoriser les missions, donner du sens, montrer les perspectives : ce sont des leviers forts pour fidéliser sur le long terme, dès la phase d’intégration. Et ça, ça commence dès l’annonce sur Emploi Territorial ou sur les sites dédiés.

Les voies de recrutement dans la fonction publique territoriale

Le concours : voie principale d’accès

Quand on pense recrutement territorial, la première porte qui s’ouvre est le concours, organisé par le CNFPT, les centres de gestion ou parfois directement par les collectivités. Vous réussissez vos épreuves ? Vous voilà inscrit sur une liste d’aptitude, valable deux ans. Attention, à la différence de l’État, cela ne garantit pas une affectation immédiate : c’est à vous de candidater ensuite auprès des collectivités qui recrutent sur ces listes et qui décideront qui elles veulent. De A à C, chaque catégorie dispose de concours adaptés : A pour les postes de direction ou conception, B pour les techniciens ou maîtrise, C pour les postes d’exécution. Vous passez et réussissez, mais vous n’êtes pas encore titularisé, après nomination, un stage d’un an vient confirmer votre titularisation, ce qui reste soumis à l’appréciation de votre hiérarchie.

Le recrutement direct et les contractuels

Au-delà du concours, certaines situations permettent un recrutement direct : souvent sur des postes de catégorie C, ou si aucune candidature de fonctionnaire n’a émergé. Dans ce cas, la collectivité peut embaucher un agent contractuel. Ce dernier est engagé soit sur un contrat à durée déterminée, soit indéterminée, notamment pour des besoins spécifiques comme des remplacements, projets ponctuels ou activités saisonnières. Le décret n°2019‑1414 encadre précisément cette pratique : il impose la délibération préalable, la publicité de la vacance, la fiche de poste, le délai de dépôt, etc.

Attention : le recours au contractuel dans un emploi permanent reste une dérogation au principe d’origine, et doit être justifié de manière rigoureuse.

La mobilité interne et les autres modalités

Enfin, le troisième axe, souvent sous-estimé, est la mobilité interne. Un agent titulaire peut être muté, détaché ou recruté par intégration directe dans une autre collectivité. Le détachement permet de conserver son grade d’origine tout en exerçant ailleurs, avec la possibilité d’intégrer définitivement après quelques années selon certains grades, notamment pour les cadres A. C’est un levier formidable pour acquérir de nouvelles expériences, développer votre réseau et enrichir votre parcours RH.

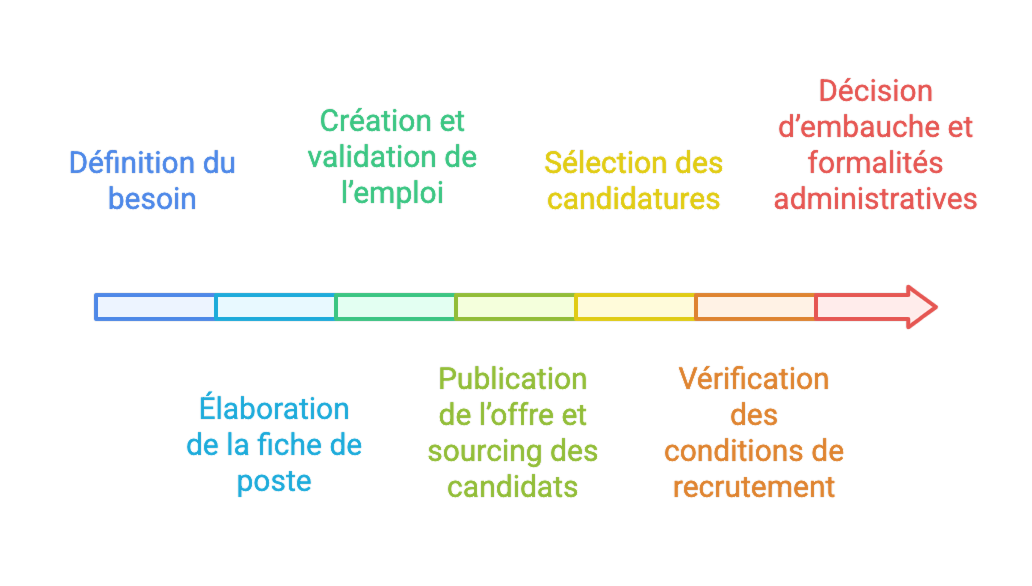

Les étapes clés du processus de recrutement

1. Définition du besoin

Avant même de rédiger la moindre offre, il faut commencer par une analyse précise du besoin. Est-ce un poste permanent ou temporaire ? À quel grade correspond-il, à temps complet ou partiel, et quelles seront les missions principales ?

Les RH ne font jamais ça seules : ce travail se fait main dans la main avec les responsables de service et même les élus, afin de s’assurer que le besoin est réel, justifié budgétairement et aligné avec la stratégie du terrain.

2. Élaboration de la fiche de poste

Une fois le besoin posé, vient le moment de formaliser la fiche de l'emploi. Il ne s’agit pas d’un simple descriptif : cette fiche liste les activités quotidiennes, les compétences requises, les contraintes, les outils utilisés, et donne une idée claire du profil idéal. Le répertoire des métiers du CNFPT offre une base solide pour construire cette fiche, avant de l’adapter aux spécificités de votre collectivité.

3. Création et validation de l’emploi

Ensuite, il faut passer à la création et validation de l’emploi. Un emploi ne naît pas par magie : il doit respecter le cadre budgétaire et figurer au tableau des effectifs. Si c’est un emploi permanent, il faut une délibération de l’assemblée, suivie d’une déclaration de vacance ou de création auprès du centre de gestion, via le site Emploi‑Territorial ou l’espace numérique commun.

Ces étapes sont obligatoires et conditionnent toute procédure de recrutement ; à défaut, le recrutement peut être annulé par le juge administratif.

4. Publication de l’offre et sourcing des candidats

Une fois que la fiche de poste est prête et validée, il est temps de penser diffusion. Et là, on ne blague pas : choisir les bons canaux, c’est essentiel pour toucher de vrais talents. En France, on commence souvent par des sites dédiés comme emplois-collectivites.fr, emploi-territorial.fr ou encore choisirleservicepublic.gouv.fr. Ces plateformes sont alimentées notamment par les centres de gestion (CDG) et le CNFPT, garantissant une large visibilité et une diffusion conforme aux obligations légales.

Il ne suffit pas de copier-coller un vieux modèle d’offre : votre annonce doit être attractive, claire et respectueuse du cadre légal. Vous décrivez les tâches, les compétences attendues, les contraintes du poste (horaires, déplacements…) et vous veillez à ce que la forme respecte les mentions obligatoires (durée de publication, coordination avec le CDG, date limite de dépôt...). Si un jour un juge pose des questions, vous devez pouvoir répondre ! Et puis, question visibilité, on n’hésite pas à jouer la carte humain : un petit mot sur l’ADN de la collectivité, ce qui la rend spéciale, ça change tout.

Par ailleurs, un bon regard sur la diversité et l’égalité des chances est indispensable. Vous pouvez adopter une charte d’inclusion, proposer le CV anonyme, ou appliquer les recommandations émises par le CDG de votre département. L’objectif ? Faire en sorte que votre offre attire des profils variés, terrains rural, genres, profils en situation de handicap, et reflète la société que vous servez.

5. Sélection des candidatures

La réception des candidatures est une étape où, en tant que DRH, vous devez rester maître du jeu. D’abord, vos premiers filtres tombent : chaque dossier est évalué selon les critères définis dans la fiche de poste. Il s’agit de repérer rapidement ceux qui correspondent vraiment à vos besoins.

Ensuite, on entre dans le vif du réacteur : entretiens et parfois tests. La structure, le rythme, les questions doivent être réfléchis pour permettre une évaluation juste de chaque candidat. C’est aussi le moment d’inviter les responsables de service : ils connaissent le quotidien du poste et sont d’excellents partenaires pour jauger la compatibilité des profils avec l’équipe et les missions. Leur implication renforce la cohérence entre ce que vous cherchez et ce que le terrain attend réellement.

En résumé, c’est un vrai acte de sélection intégrée : dossiers jugés selon des critères objectifs, entretiens conduits avec bienveillance mais rigueur, et retour du terrain essentiel pour une prise de décision éclairée.

6. Vérification des conditions de recrutement

Avant de confirmer un recrutement, il est impératif de vérifier que le candidat remplit toutes les conditions d’accès à la Fonction Publique Territoriale. Il faut s’assurer qu’il possède la nationalité française, ou à minima celle d’un pays de l’Union européenne, de l’EEE, ou suisse/monégasque/andorran selon les accords en vigueur.

Le candidat doit également jouir de ses droits civiques, notamment le droit de vote, et ne pas avoir de mentions incompatibles au bulletin n°2 du casier judiciaire. Pour les moins de 25 ans, la preuve de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) peut être exigée. Certains postes demandent, selon leur nature, une aptitude physique particulière, vérifiée en amont via un médecin agréé, notamment pour les fonctions à risques.

7. Décision d’embauche et formalités administratives

Une fois cette étape franchie, l’heure est venue de passer à l’offre officielle. Vous notifiez la décision au candidat retenu. Si c’est un contractuel, vous rédigez un contrat ; si c’est un fonctionnaire, c’est un arrêté de nomination qu’il faut préparer. Ces documents fixent les modalités administratives : grade, temps de travail, rattachement, rémunération, etc.

Vient ensuite l’incontournable visite médicale d’embauche. Deux points à distinguer. D’abord, l’examen auprès d’un médecin de prévention, obligatoire pour tout agent, afin de s’assurer que l'emploi correspond bien à l’état de santé. Ensuite, dans les cas spécifiques prévus par les statuts particuliers (postes exposant à des risques ou handicap), une visite par un médecin agréé est aussi requise. Cette double visite, si elle n’est pas toujours obligatoire, est fortement recommandée, notamment pour sécuriser la collectivité en matière de responsabilité.

Une fois que tout est validé, administratif et médical, le candidat peut intégrer officiellement la collectivité, au plus tôt lors de l’entrée en fonction. Et pour les futurs agents titulaires, une phase de stage puis une titularisation viendront ponctuer la fin du processus.

L’intégration et le suivi du nouvel agent

Préparer l’arrivée de l’agent

Lorsqu’un agent rejoint votre collectivité, l'objectif est de transformer ce moment en véritable expérience engageante. On ne laisse pas quelqu’un débarquer sans guidance : on prépare son arrivée en amont, on l’accompagne, on l’évalue… bref, on l’aide à s’installer pour durer.

Dès avant le premier jour, le service RH prépare un accueil chaleureux : présentation de la collectivité, des équipes et du poste, installation du bureau ou espace de travail, remise des documents essentiels (règlement intérieur, fiches de procédure, livret d’accueil). On ne laisse rien au hasard : un bon livret d’information sur l’organisation, les services et les interlocuteurs permet à votre nouvelle recrue de trouver ses marques dès le début.

Parcours d’intégration et accompagnement

Sur le fond, il faut désigner un référent ou tuteur, qui deviendra un guide lors des premières semaines : une personne expérimentée, volontaire, disponible pour répondre aux petites questions du quotidien, partager les bonnes pratiques et servir de relais informel avec la hiérarchie. Une formation initiale est aussi indispensable, notamment pour les agents débutants ou en reconversion : elle peut porter sur les outils internes, le fonctionnement administratif, les marchés publics ou la gestion de projet, en s’appuyant sur les dispositifs d’intégration du CNFPT.

Le suivi n’est pas laissé au hasard : on planifie des rendez-vous réguliers durant la période d’essai ou le stage, pour vérifier que tout se passe bien, que les missions sont comprises et que l’agent se sent soutenu. Cela montre que l’on prend soin d’eux et permet de corriger rapidement une dérive ou un blocage. Le tuteur joue un rôle important ici, avec des points réguliers pour évaluer les besoins et ajuster le parcours.

Évaluation et perspectives d’évolution

Une fois la période d’essai passée, on organise un premier entretien d’évaluation formel : bilan sur l’année écoulée, points sur les objectifs, identification des besoins en formation, et perspectives d’évolution. Que vous soyez agent titulaire ou contractuel rapidement recruté, ces entretiens annuels sont obligatoires et très utiles. Ils permettent de construire un véritable plan d’évolution professionnelle. On peut alors prévoir des formations complémentaires, envisager une titularisation, un détachement, une mutation, voire un passage de grade.

En fin de compte, l’intégration n’est pas une simple formalité : c’est un levier stratégique pour fidéliser, motiver et engager durablement les agents. Un parcours bien conçu, avec référent, formation, suivi et évaluation, c’est l’assurance d’un départ serein… et d’un engagement sur la durée. Prochain rendez-vous ? On peut maintenant parler de l’optimisation de votre stratégie RH !

Optimiser sa stratégie de recrutement territorial

Valoriser la marque employeur publique

Pour attirer et conserver les meilleurs talents, une collectivité doit valoriser sa marque employeur. Cela passe par une communication sincère sur les valeurs, les missions et les avantages propres au service public. Trop souvent, on oublie de mettre en avant ce qui fait sens : la stabilité de l’emploi, l’impact local, et les possibilités d’évolution et de mobilité. En évoquant des parcours réels d’agents, des témoignages sur les transitions de poste, vous montrez concrètement ce que vous offrez et pourquoi rejoindre votre collectivité, c’est choisir une aventure humaine et professionnelle engageante.

Moderniser les outils et les pratiques RH

Moderniser les outils et pratiques RH est également essentiel. Aujourd’hui, digitaliser le recrutement, c’est offrir une expérience fluide : outils de suivi des candidatures, entretiens à distance, plateformes partagées. Cela permet de réduire les délais, d’éviter les ressaisies et d’améliorer la visibilité des données RH. Sans oublier les réseaux sociaux professionnels : LinkedIn ou Profil Public sont d’excellents canaux pour diffuser vos offres, identifier des profils et nouer des liens avec des écoles ou universités. Ces partenariats favorisent la découverte de vos métiers chez les futurs lauréats.

Anticiper les besoins et fidéliser les talents

Enfin, anticiper vos besoins et fidéliser les talents passe par la GPEC : une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous cartographiez vos métiers, projetez les départs ou transformations, et établissez des plans de formation.

Cela vous permet d’identifier à l’avance où les profils seront sous tension, d’adapter l’offre RH et de proposer des parcours sur mesure. Pour renforcer l’attractivité, misez sur les métiers en tension (technique, médico-social), en proposant formation continue, mobilité interne et une vraie qualité de vie au travail. Ces dispositifs favorisent l’engagement long terme et limitent le turn‑over.

Ce qu'il faut retenir

Recruter dans la fonction publique territoriale, c’est bien plus qu’un simple processus administratif. C’est un acte stratégique qui engage l’avenir de votre collectivité. Pour réussir, il faut d’abord comprendre les spécificités du monde territorial : la diversité des métiers, la complexité des statuts, la répartition des compétences entre communes, départements, régions, et le rôle clé des fonctionnaires comme des contractuels.

Ensuite, il est essentiel de maîtriser les différentes voies de recrutement. Le concours reste la principale porte d’accès à la fonction publique, mais le recrutement direct, la mobilité et les contractuels permettent d’ajuster les effectifs selon les besoins du terrain. À chaque étape – de la définition du besoin à l’évaluation post-intégration – chaque détail compte : la qualité de la fiche de poste, le bon choix des sites de diffusion, ou encore l’attention portée à l’accueil du nouvel agent.

Enfin, pour répondre aux défis actuels – attractivité, tension sur certains emplois, fidélisation – il est crucial d’optimiser votre stratégie RH. Cela passe par une communication claire sur les valeurs du service public, l’adoption d’outils numériques efficaces, et une vraie politique de gestion des compétences à long terme.

Vous l’aurez compris, le recrutement territorial ne s’improvise pas. Il demande rigueur, anticipation et engagement. Mais bien mené, il devient une véritable opportunité de faire rayonner votre collectivité… et de renforcer durablement votre équipe. Alors, prêt·e à faire de chaque recrutement un levier d’excellence pour votre service public ?

Questions fréquentes

Quelles étapes suivre pour lancer un recrutement dans une collectivité ?

Il faut d’abord définir précisément le besoin, rédiger la fiche de poste, faire valider l’emploi par l’assemblée si nécessaire, puis publier l’offre et organiser la sélection.

Faut-il obligatoirement publier une offre sur Emploi Territorial ?

Oui, pour tout emploi permanent de fonctionnaire, la publication sur le site emploi-territorial.fr est obligatoire. Cela garantit la transparence du processus.

Quelles sont les règles à respecter pour recruter un fonctionnaire ?

Il faut passer par un concours, vérifier les conditions d’accès (nationalité, casier judiciaire, aptitude physique), et nommer l’agent via un arrêté. Le respect du statut est impératif.

Quels canaux utiliser pour diffuser une offre d'emploi dans le secteur public ?

Outre emploi-territorial.fr, vous pouvez utiliser des sites comme choisirleservicepublic.gouv.fr, des jobboards spécialisés ou encore LinkedIn pour gagner en visibilité.

Est-il possible de recruter sans concours ?

Oui, c’est possible dans certains cas : pour des postes de catégorie C, des besoins temporaires ou en l’absence de fonctionnaires disponibles. Il faut alors passer par un contrat.

La boîte à outils du recruteur