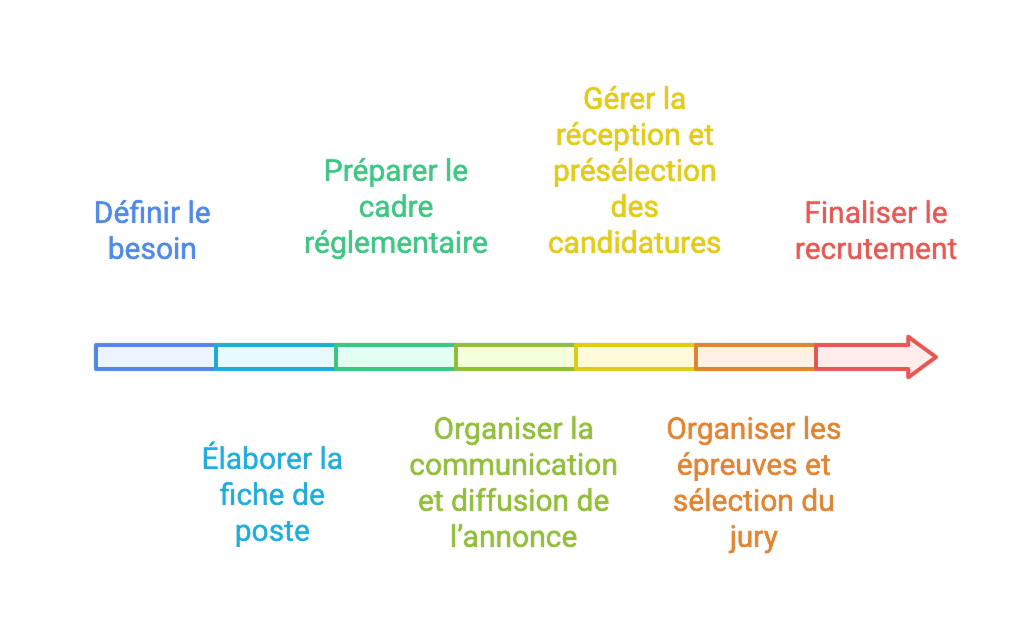

Recruter un agent dans une collectivité ne s’improvise pas, surtout lorsqu’il s’agit de passer par un concours. Entre la définition du métier, la rédaction de la fiche, la publication sur le bon site ou encore la vérification du diplôme des candidats, chaque étape doit être pensée avec précision. Respecter les dates, accueillir les candidats dans les règles, sécuriser l’accès à l’emploi public : tout cela demande méthode, rigueur… et un vrai sens du terrain. Ce guide vous accompagne, pas à pas, pour faire de ce processus un levier d’excellence pour votre service.

1. Définir précisément le besoin de recrutement

Analyse du contexte et des besoins du service

Avant de lancer un concours ou un recrutement, arrêtez-vous un instant pour identifier le vrai besoin : est-ce un remplacement d’un agent partant, une création de poste, une évolution de service ou simplement la reconduction d’un poste déjà en place ? Ça paraît évident, mais ce stade est crucial pour ne pas partir sur de mauvaises bases.

On commence par analyser le contexte et les besoins du service. Vous échangez avec les responsables, les chefs de service, voire les élus : quelles sont les missions actuelles ? Celles à venir ? Est-ce qu’un projet futur nécessitera une compétence particulière ? L’idée, c’est de devancer les évolutions et de ne pas se retrouver à recruter à la va-vite quand l’urgence frappe. Cette vision prospective, souvent négligée, fait de vous un DRH efficace et utile.

Cette étape, on l'appelle "qualification du besoin". Au-delà du simple intitulé de poste, il s’agit de préciser les attendus : quelles compétences, quelles expériences, quel potentiel d’évolution pour l’agent ? Ce travail se construit en étroite collaboration entre la DRH et le service concerné.

Détermination du type de poste et du cadre d’emploi

Ensuite, il faut clarifier la nature du besoin, car elle influe directement sur la procédure à adopter : s’agit-il d’un poste permanent ou temporaire ? Si c’est temporaire (comme un remplacement ou un besoin ponctuel), on peut envisager un CDD ou CDI contractuel. Si le besoin est durable, on va plutôt vers le recrutement d’un fonctionnaire via concours, ce qui implique une création ou une vacance de poste inévitable.

Enfin, il est essentiel de choisir le cadre d’emploi adapté, le grade, la filière et la catégorie. La FPT est structurée en catégories A, B, C selon le niveau requis, chaque catégorie correspondant à un cadre d’emploi (attaché territorial, technicien, rédacteur, etc.). Le choix doit également tenir compte du budget RH disponible et de la politique RH de la collectivité : est-ce que l’enveloppe salariale permet un agent de catégorie A ? Peut-on créer un poste stable dans le temps ? C’est là que le dialogue avec la direction financière et les élus est déterminant.

2. Élaborer la fiche de poste et le profil recherché

Lorsque vous vous asseyez pour construire la fiche de poste, posez-vous tranquillement avec le service concerné. Il s’agit de décrire avec précision les missions, les activités quotidiennes, le cadre de travail, les horaires, les contraintes (déplacements, astreintes…) : tout doit être clair pour éviter les malentendus une fois la personne employée. La fiche, bien conçue, devient même un support précieux pour les services RH, la médecine de prévention, la formation…

En parallèle, vous définissez le profil recherché : compétences techniques, savoir-faire, mais aussi qualités humaines—ce fameux savoir-être. Par exemple, un attaché territorial devra savoir fédérer les équipes, alors qu’un technicien devra prouver sa rigueur et sa capacité à analyser. Le CNFPT, via son répertoire des métiers, fournit un excellent point de départ. Vous adaptez ensuite aux nuances locales : compétences linguistiques, environnement du territoire, interlocuteurs spécifiques.

Le profil idéal est donc ce savant mélange entre ce que disent les référentiels nationaux (les cadres d'emplois, les métiers CNFPT) et la réalité terrain : “Nous avons besoin d’un profil expérimenté en gestion de projet local, avec la fibre terrain”, vous pourriez entendre. L’essentiel est de faire de cette fiche et du profil un outil vivant, base de toutes les étapes suivantes.

3. Préparer le cadre réglementaire du concours

Publication du règlement du concours

Avant de lancer un concours territorial, il faut penser au cadre réglementaire. Première action : la publication du règlement du concours. Ce document doit respecter scrupuleusement les textes en vigueur (décrets, arrêtés), définir les épreuves, leur coefficient, les conditions d’admission et d’admissibilité…

Par exemple, pour les concours d’attaché territorial, chaque épreuve est notée de 0 à 20, et une note inférieure à 5 élimine le candidat. Ce règlement est d’abord interne (centre de gestion, DRH), mais toutes les dispositions doivent pouvoir être justifiées en cas de recours.

Rédaction et validation de l’avis d’ouverture

Ensuite, vient la rédaction et validation de l’avis d’ouverture. Vous y fixez le nombre d'emplois ouverts, les dates clés (publication, date limite d’inscription, dates des épreuves). L’avis est ensuite publié officiellement : journal officiel, site de la collectivité, site emploi-territorial, parfois presse spécialisée. Ce qui est important ici, c’est la transparence : chaque candidat doit pouvoir connaître les conditions de dépôt et les échéances.

4. Organiser la communication et la diffusion de l’annonce

Imaginez que votre fiche de poste, soigneusement élaborée, soit désormais le cœur d’une campagne de diffusion bien orchestrée. Vous choisissez les supports adaptés, à la fois officiels et spécialisés : le site institutionnel Emploi‑Territorial, les plateformes dédiées comme Emploi‑Collectivités ou Place de l’emploi public, et parfois des réseaux professionnels ciblés pour toucher les experts métier. Chaque canal a sa force : l’un rassure par sa légitimité, l’autre vous assure une visibilité accrue auprès des profils ciblés.

Mais diffuser, ce n’est pas juste publier. Il faut valoriser l’attractivité de votre collectivité. C’est là que la marque employeur entre en jeu : partagez des éléments concrets – projets forts, valeurs institutionnelles, avantages (formation, équilibre vie privée/vie pro, QVT…). Vous parlez de la collectivité comme on parle d’un ami : “Chez nous, vous rejoignez une équipe engagée, des missions porteuses de sens et des collègues qui aiment ce qu’ils font.” Ce storytelling rassure, attire et connecte.

Dans l’annonce, la clarté et l'inclusivité est impérative : présentez précisément les missions, conditions de travail, horaires, les modalités d’inscription ainsi que les liens vers les documents nécessaires. Appuyez-vous sur votre fiche rédigée : elle est le fil rouge, la référence. Les candidats doivent savoir exactement à quoi s’attendre.

Pour être vu, il faut que vos mots-clés ressortent. Pensez à des expressions issues de votre fiche d'emploi. L’objectif : que votre offre soit bien placée sur les sites d'emploi, sur les portails emploi et que les candidats la retrouvent facilement.

Présentez l’organisme recruteur : histoire, taille, projets en cours, valeurs – donnez envie. Un agent motivé, ce n’est pas seulement celui qui passe un concours, c’est celui qui se projette dans votre collectivité. Mettez en avant vos atouts humains et territoriaux : proximité avec les citoyens, engagement local, liens avec les élus, sens du service public.

Pour vous aider lors de cette étape, nous recommandons l'adoption d'un logiciel de recrutement ATS adapté à la fonction publique comme Wink.

5. Gérer la réception et la présélection des candidatures

Imaginez-vous assis devant votre boîte mail ou votre interface de réception sur Emploi‑Territorial. Votre objectif ? Rassembler et sécuriser tous les dossiers reçus, sans en égarer un seul. Dès l'ouverture de la période de dépôt, assurez un accusé de réception, même automatique. Cela rassure le candidat : “Mon dossier est bien arrivé.” En parallèle, vérifiez scrupuleusement la recevabilité des pièces : CV, lettre de motivation, diplômes selon les prescriptions de l’avis de concours. Chaque dossier incomplet est signalé, éventuellement écarté avec un retour clair au candidat. L’organisation, c’est la clé pour ne rien perdre.

Pré-sélection sur dossier

Une fois les candidatures toutes reçues, vient l’étape de la pré‑sélection sur dossier. Et là, on retrousse les manches ! Accompagné d’un binôme (le plus souvent un RH et le responsable de service), chaque dossier est analysé. On évalue le parcours, les compétences techniques, la cohérence entre la lettre de motivation et la fiche d'emploi. La méthode ? Imposez-vous une grille objective, avec des critères précis : expériences pertinentes, niveau de diplôme, compétences requises… Le guide de structuration RH insiste sur cette traçabilité dans les décisions. Ainsi, vous garantissez à tout candidat une évaluation équitable, fondée sur du concret, pas sur l’intuition.

Dans la pratique, on cherche à retenir idéalement quatre à six candidats pour la suite du processus. Ça ne paraît pas beaucoup ? Oui, c’est volontaire ! Trop de candidats = dilution de la qualité, surcharge RH, épreuves trop longues à mettre en place… Vaut mieux partir avec un petit groupe solide.

Et pour préserver la transparence (et se prémunir d’un éventuel recours), on consigne chaque décision, chaque score, chaque remarque. Un candidat non retenu doit pouvoir comprendre, en cas de besoin, pourquoi il n’est pas allé plus loin. Pas de zones grises, pas de doute : la DRH cultive l’éthique autant que le recrutement.

6. Organiser les épreuves et la sélection par le jury

Préparation des épreuves

Vous êtes en plein cœur de l’action : c’est ici que le concours prend forme concrètement. Pour bien démarrer, imaginez l’organisation des épreuves comme un puzzle coopératif : on choisit les bonnes pièces (écrit, oral, pratique), on imagine des sujets pertinents et on définit les critères qui feront la différence entre un bon et un excellent candidat. Par exemple, un cas pratique pour attaché territorial doit évaluer la capacité à analyser une situation concrète, à proposer des solutions claires et structurées… tout cela est décrit dans les notes de cadrage du CNFPT. Vous rédigez les sujets, vous prévoyez des grilles d’évaluation, puis vous relisez chaque question pour éviter toute ambigüité : logique, équité et pédagogie sont vos maîtres mots.

Constitution et organisation du jury

Ensuite, vient le cœur du dispositif : la constitution du jury. Là, on mêle compétences et légitimité : responsables hiérarchiques, membres RH, élus, personnalités qualifiées ou experts métiers… le tout en respectant la règle des trois collèges (fonctionnaires, personnalités externes, élus) et avec au moins six membres.

Autant dire que composer un jury, c’est créer un équilibre entre diversité d’expérience et légitimité. Avant de démarrer, chaque membre est sensibilisé à l’objectivité et à la non-discrimination. Vous insistez sur ce qui est autorisé, et sur ce qui ne l’est pas, pour éviter un candidat jugé sur autre chose que son potentiel et ses compétences.

Déroulement des épreuves et entretiens

Le jour J, vous gérez la logistique d’un chef : convocations envoyées à temps, salles réservées, supports prêts, vidéoprojecteur en place, flasher d’accessibilité… l’objectif est que rien ne vienne perturber le déroulement. Quand arrivent les épreuves, on passe en mode humain, à l’écoute : l’écrit se fait dans le calme, puis viennent les oraux. Ici, le jury évalue non seulement les connaissances, mais aussi le savoir-être : aisance, motivation, capacité à écouter… on observe les réflexes, les questions posées, les réponses spontanées. Parfois, une petite mise en situation : « Imaginez que vous gérez un projet local avec plusieurs partenaires : comment réagissez-vous si un prestataire tarde à livrer ? ».

Délibération et classement des candidats

Enfin vient le moment solennel : la délibération. Autour de la table, chacun expose ses notes, ses arguments. On compare, on discute. L’échange est fondé sur des chiffres précis, des grilles de notation. Si un point fait débat, on en parle, on argumente. Le président garde la main, notamment en cas d’égalité. À la fin, on établit le classement officiel, on rédige un procès-verbal clair, relatant les épreuves, les notes, les décisions, et le tout est signé, un document légal, essentiel en cas de recours.

7. Finaliser le recrutement et intégrer le nouvel agent

Notification des résultats et gestion administrative

Le moment est venu d’annoncer les résultats et de lancer la phase administrative. Envoyez à chaque candidat, en temps utile, une notification claire : les lauréats sont félicités, les recalés se voient remerciés pour leur participation, avec éventuellement un petit retour sur leurs points forts. Cette démarche transparente est un vrai signe de respect : la DRH incarne l’écoute et l’équité.

Pour les candidats admis, démarre la constitution du dossier administratif. Vous vérifiez, case par case : pièces d’identité, diplômes, certificat médical d’aptitude (pour confirmer leur aptitude physique), casier judiciaire… puis vous préparez l’acte de nomination sous statut de stagiaire. Dès la prise de fonction, l’agent est nommé stagiaire pour une période probatoire (souvent 12 mois, sauf cadre spécifique), avec statut, droits et obligations clairement posés.

Intégration et accompagnement du nouvel agent

Vient ensuite l’intégration : on ne laisse pas le petit nouveau se débrouiller seul au fond du bureau ! Vous préparez un parcours d’accueil, visite des locaux, présentation des équipes, rencontre avec les encadrants, présentation des projets en cours. Si vous êtes organisé, un tutorat est mis en place : un agent référent accompagne le stagiaire, répond à ses questions, l’aide à monter en compétences et à comprendre les codes de la collectivité. Ce dispositif suit les recommandations issues des guides d'accueil de la FP et du CNFPT sur l’importance du tutorat et de la montée en puissance progressive .

Tout au long de cette période de stage, un suivi régulier est essentiel. Des points trimestriels sont prévus : quels progrès ont été réalisés ? Sur quels aspects faut-il insister ? Le stage est à la fois une formation et une période d’évaluation. Pour les catégories A et B, une dizaine de journées de formation sont organisées ; pour la catégorie C, cinq jours suffisent . À chaque étape, on note, on échange, on ajuste.

À l’issue de la période de stage, deux options se présentent : titularisation, si tout est conforme, ou, en cas de besoin, prolongation (par exemple en cas de lacunes ou d’absence prolongée) ou, rarement, non‑titularisation. En tout cas, chaque décision est formalisée par un arrêté .

Ce qu'il faut retenir

Mettre en place un concours de recrutement territorial, c’est bien plus qu’une formalité réglementaire. C’est une véritable démarche structurée, où chaque étape compte pour garantir l’accueil des futurs agents dans les meilleures conditions.

Tout commence par une réflexion approfondie sur le métier visé et les besoins réels de la collectivité. La fiche devient alors votre boussole : elle guide la communication, éclaire le choix du cadre d’emploi, et sert de référence tout au long du processus.

Chaque date fixée, de l’avis d’ouverture à la tenue des épreuves, doit être rigoureusement respectée et rendue accessible via les bons sites institutionnels. Les candidats doivent pouvoir s’inscrire facilement, trouver toutes les informations sur les conditions d’emploi, les modalités, les épreuves, et bien sûr, les niveaux de diplôme exigés.

Du premier échange avec les services jusqu’à l’intégration du lauréat, chaque action menée par la DRH contribue à refléter le sérieux et l’humanité de la collectivité. Valoriser ses projets, accompagner les jurys, informer avec transparence, suivre le nouvel agent pas à pas… tout cela participe à une démarche exigeante mais profondément utile pour garantir un service public de qualité.

Et si au fond, réussir un concours territorial, c’était avant tout faire preuve de méthode, de clarté, et de sens du collectif ?

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un concours de recrutement territorial ?

C’est une procédure encadrée qui permet d’accéder à un emploi public permanent dans une collectivité. Elle garantit l’égalité d’accès aux métiers de la fonction publique territoriale, sur la base des compétences et du diplôme.

Qui peut organiser un concours territorial ?

Les collectivités territoriales peuvent le faire directement, ou déléguer cette mission à un centre de gestion départemental, selon le cadre d’emploi concerné.

Où et comment publier l’arrêté d’ouverture ?

L’arrêté doit être publié sur le site de la collectivité, sur emploi-territorial.fr, et éventuellement dans la presse spécialisée. Il précise les dates, le nombre de postes, les conditions d’accès et les épreuves.

Comment définir le besoin en termes de cadre d’emploi, catégorie et poste ?

En partant de la fiche de poste, on identifie le niveau de qualification requis, la catégorie (A, B ou C), la filière, et le cadre d’emploi adapté au métier recherché.

Comment déterminer la composition du jury et ses responsabilités ?

Le jury doit être composé de profils variés : représentants RH, encadrants, élus, voire experts métiers. Il évalue les candidats de manière objective et équitable, puis établit le classement final.

La boîte à outils du recruteur