Vous avez déjà entendu parler des fameuses A, B et C dans la fonction publique... sans vraiment savoir ce que cela recouvre ? Pas de panique, vous n’êtes pas seul !

Ces lettres cachent une organisation bien structurée qui détermine les missions, les responsabilités, les niveaux d’études et les évolutions possibles de milliers de professionnels chaque jour. Que vous soyez DRH dans une collectivité ou simplement curieux·se de mieux comprendre les rouages de l’action publique, cet article vous guide pas à pas.

La structure de la fonction publique : catégories, corps, grades, échelons

Avant de plonger dans le détail des catégories A, B et C, prenons un moment pour comprendre comment est structurée la fonction publique en France. C’est essentiel, surtout quand on est DRH dans une collectivité, pour bien naviguer entre les statuts, les carrières possibles et les modes de recrutement.

Les trois versants de la fonction publique

La fonction publique française repose sur trois piliers qu’on appelle les versants. Vous les avez probablement déjà croisés : la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Chacun a ses spécificités, ses métiers, ses règles, mais tous partagent des principes communs.

La fonction publique de l’État regroupe les agents qui travaillent pour les ministères, les préfectures, les rectorats, les administrations centrales, les établissements scolaires publics, les universités, etc. C’est le versant le plus peuplé, avec environ 45 % des agents publics.

La fonction publique territoriale, elle, regroupe les agents des collectivités locales : communes, départements, régions, intercommunalités, mais aussi les offices publics d’HLM, les CCAS, les SDIS, etc. C’est 34 % des agents publics, et probablement le versant qui vous parle le plus.

Enfin, la fonction publique hospitalière concerne les personnels des hôpitaux publics, des EHPAD publics, des établissements médico-sociaux ou encore de la fonction publique psychiatrique. Elle rassemble environ 21 % des agents.

En 2022, on comptait 5,7 millions d’agents publics en France. Un chiffre impressionnant, mais surtout une richesse de profils et de missions qu’il est crucial de bien comprendre. En tant que DRH, cette vision d’ensemble vous permet d’anticiper les mobilités, de mieux piloter les recrutements, et d’adapter vos politiques RH en fonction des obligations statutaires.

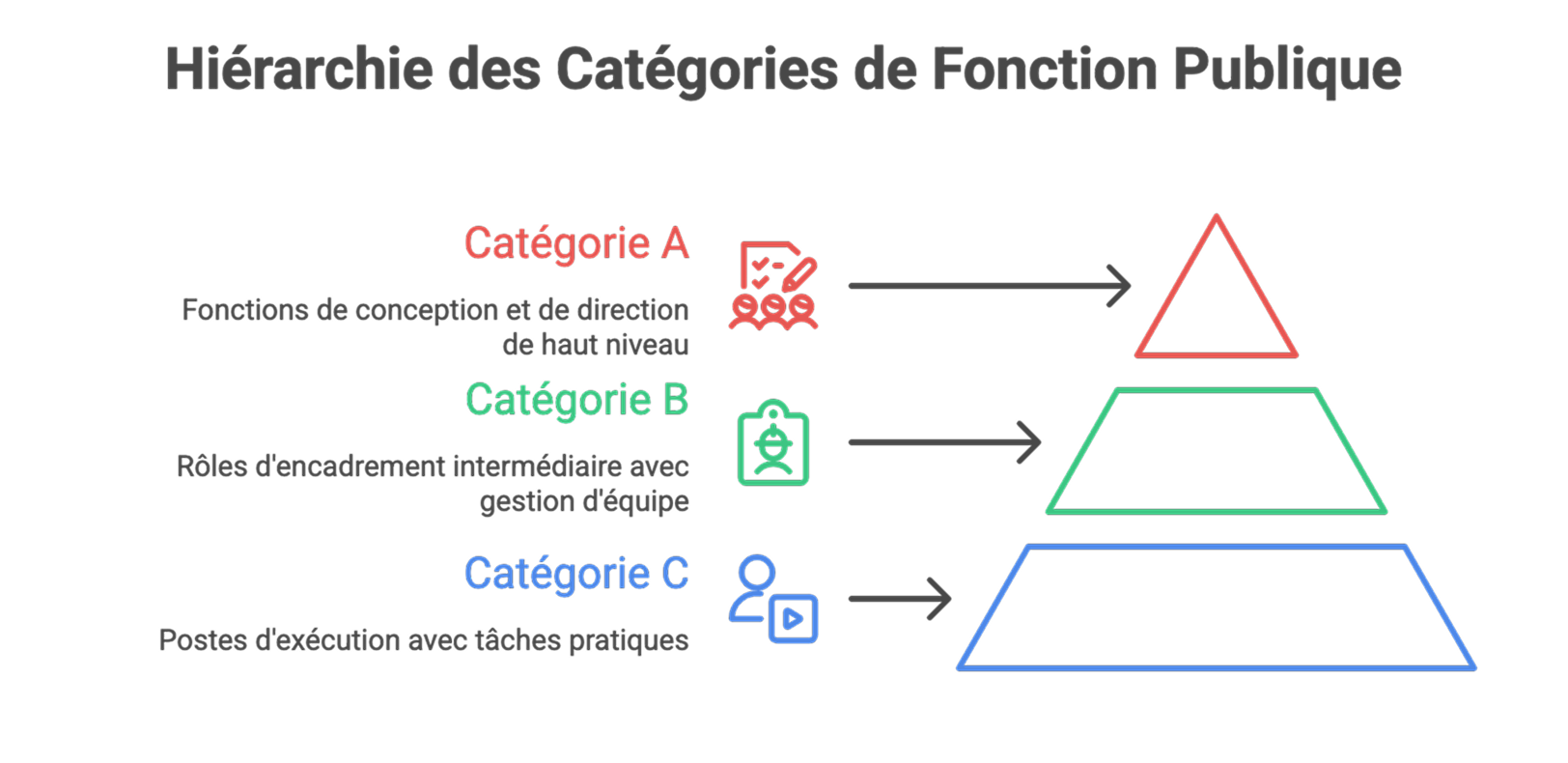

Catégories A, B, C : niveaux hiérarchiques et diplôme requis

Ces catégories ne sont pas juste des cases à cocher : elles structurent en profondeur l’organisation hiérarchique, la rémunération, le niveau de diplôme requis et les fonctions exercées.

La catégorie A correspond aux postes de conception, de direction et d’encadrement supérieur. On y trouve par exemple les ingénieurs, les attachés, les directeurs d’établissement, les conservateurs… Pour y accéder, il faut en général un diplôme de niveau Bac+3 minimum, mais dans les faits, beaucoup de corps exigent Bac+5, notamment dans la fonction publique d’État.

La catégorie B, elle, occupe une position intermédiaire. Ces agents sont en charge de fonctions d'application, de rédaction, de coordination, et parfois de petits encadrements. C’est typiquement le niveau des rédacteurs territoriaux, des techniciens, ou des animateurs principaux. Les concours sont ouverts à partir du Bac ou d’un Bac+2 selon les spécialités.

Enfin, la catégorie C regroupe les agents chargés de fonctions d’exécution : entretien, manutention, accueil, petite administration… Ce sont souvent les adjoints administratifs, les adjoints techniques, les ATSEM, les agents d’entretien, etc. Le niveau de diplôme exigé varie : certains concours sont accessibles sans diplôme, d’autres demandent un CAP, BEP ou le brevet des collèges.

En résumé, plus on monte en catégorie, plus les responsabilités augmentent, plus les conditions de recrutement sont exigeantes, et plus la rémunération est élevée. Cette classification est une clé de lecture précieuse pour construire une politique RH efficace et répondre aux besoins de service dans une logique d’efficacité, d’égalité et de mobilité.

Catégorie A : conception, direction, encadrement

Objectifs et fonctions

La catégorie A est sans doute la plus stratégique de la fonction publique. C’est celle des cadres, des experts, des pilotes de l’action publique. Si vous êtes DRH en collectivité, vous le savez : ces profils sont rares, très qualifiés, et souvent au cœur de vos enjeux de recrutement.

Commençons par une vision d’ensemble. En 2022, les agents de catégorie A représentaient 55,6 % dans la fonction publique de l’État, 32,9 % dans la fonction publique hospitalière, mais seulement 9,7 % dans la fonction publique territoriale. Ce chiffre dit beaucoup : dans les collectivités, les fonctions de direction et de conception sont plus restreintes en volume, mais elles sont essentielles pour structurer les services et porter les politiques locales.

Les agents de catégorie A occupent des fonctions de conception, de direction et d’encadrement. Ils sont chargés de définir les stratégies, de piloter les projets, de gérer les budgets, d'encadrer les équipes et d’apporter leur expertise technique et réglementaire. On y retrouve aussi les cadres supérieurs, parfois appelés catégorie A+, qui occupent les plus hauts postes de l’administration, comme les administrateurs territoriaux, les préfets, les directeurs généraux, les administrateurs civils, ou les inspecteurs généraux.

En clair, ce sont eux qui prennent les décisions, qui orientent les services, qui coordonnent les politiques publiques locales ou nationales. Sans eux, impossible d’articuler l’action administrative avec la vision politique. Et ça, pour une collectivité, c’est le nerf de la guerre.

Diplômes requis et modalités de recrutement

Pour accéder à ces postes, il faut justifier d’un niveau Bac+3 minimum, mais dans la majorité des cas, on parle plutôt de Master (Bac+5), notamment pour les concours les plus prisés comme celui d’attaché territorial ou d’ingénieur. Le concours externe est la voie principale, mais il existe aussi le concours interne pour les agents déjà en poste, ainsi qu’une troisième voie pour ceux ayant une expérience significative dans le privé ou dans le secteur associatif.

Et ce n’est pas tout : il existe des dispositifs spécifiques qui élargissent les possibilités d’accès, comme les recrutements réservés pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (REP), les recrutements exceptionnels (RED), ou encore des passerelles pour les sportifs de haut niveau ou dans certaines situations familiales. Autrement dit, la fonction publique s’ouvre, lentement mais sûrement, à des profils plus variés.

Concrètement, quels métiers trouve-t-on en catégorie A dans les collectivités territoriales ? Il y a les attachés territoriaux, les conservateurs de bibliothèques, les ingénieurs, les médecins territoriaux, les directeurs de crèche, les chefs de service… Des postes qui exigent à la fois de la rigueur administrative, des compétences techniques solides et une capacité à encadrer des équipes souvent pluridisciplinaires.

Et au sommet, il y a cette fameuse catégorie A+. C’est le cercle très restreint des hauts cadres. Ils dirigent des administrations, accompagnent les élus dans la définition des politiques publiques, ou représentent l’État à l’échelle départementale ou régionale. Ils sont souvent passés par l’ENA (devenue INSP), ou d’autres concours très sélectifs. Ces postes demandent une grande maîtrise des enjeux institutionnels, politiques et humains.

Si vous cherchez à attirer ou promouvoir des fonctionnaires du type A, vous savez à quel point cela demande une vision stratégique des ressources humaines. Ce sont des profils moteurs pour une collectivité, mais aussi les plus convoités… par les autres employeurs publics. À vous de jouer sur les leviers d’attractivité : sens du service public, qualité de vie au travail, perspectives de carrière, et implication dans des projets concrets pour le territoire.

Catégorie B : application et encadrement intermédiaire

Fonctions et responsabilités

Bienvenue dans la catégorie B, là où ils appliquent les décisions prises par les cadres, assurent la bonne marche des services, rédigent des documents, organisent les équipes.

Statistiquement, les fonctionnaires de catégorie B représentent une part importante mais un peu moins massive que les catégories A ou C : 24,4 % dans la fonction publique d’État, 19,1 % dans l’hospitalière et 14,7 % dans la territoriale. Des chiffres qui traduisent bien leur rôle intermédiaire : ils ne sont pas tout en haut de la pyramide hiérarchique, mais ils sont indispensables pour relayer, mettre en œuvre et parfois encadrer au quotidien.

Dans les faits, les employés de catégorie B exercent des fonctions d’application, de coordination, de gestion ou d’encadrement intermédiaire. Ce sont des professionnels de terrain qui savent concilier l’opérationnel et le réglementaire. Ils rédigent des actes administratifs, pilotent des projets techniques, encadrent des équipes, assurent des fonctions éducatives ou sociales… Leurs missions sont très variées et souvent très spécialisées.

Diplômes et concours

Du côté des conditions d’accès, le concours externe est ouvert aux titulaires d’un Bac à Bac+2 selon les filières. On y trouve des BTS, DUT, ou des diplômes équivalents. Mais ce n’est pas la seule voie ! Le concours interne est accessible après plusieurs années de service (en général 4 ans), et permet à des agents de catégorie C motivés de monter en grade. Il existe aussi une troisième voie pour les personnes justifiant d’une expérience dans le privé ou le secteur associatif.

En collectivité, vous croiserez très régulièrement des techniciens territoriaux, des animateurs, des assistants de conservation, des adjoints du patrimoine, des rédacteurs territoriaux, des assistants de bibliothèque ou encore des agents de maîtrise qui appartiennent tous à cette catégorie. Dans la fonction publique d’État, on retrouve par exemple les contrôleurs des douanes, les greffiers, les gardiens de la paix... Et dans la FPH, des métiers comme les éducateurs de jeunes enfants ou certains cadres de santé.

Ces fonctionnaires sont souvent les chevilles ouvrières des services publics : ils allient technicité, rigueur et sens du service. Ils sont proches du terrain, mais assez haut placés pour organiser, encadrer, améliorer. Et pour vous, DRH, ce sont des profils précieux, notamment pour stabiliser les équipes, transmettre les savoir-faire, et préparer les futurs encadrants.

Alors si vous cherchez un bon compromis entre compétences techniques, autonomie et fidélisation, ne cherchez pas plus loin : la catégorie B coche toutes les cases. On continue ? Il est temps de découvrir la base du socle de la fonction publique : la catégorie C.

Catégorie C : fonctions d’exécution

Niveaux d’activités

Dans la catégorie C, on trouve les agents de terrain, ceux qui font concrètement vivre les services au quotidien. D’un point de vue statistique, les fonctionnaires de catégorie C sont largement majoritaires dans la fonction publique territoriale : ils représentent 75,6 % des effectifs ! Dans la fonction publique hospitalière, ils sont 48 %, et dans la fonction publique d’État, environ 20 %. C’est dire leur importance opérationnelle.

Leurs missions sont centrées sur les fonctions d’exécution : entretien des bâtiments, gestion du courrier, accueil des usagers, soutien administratif, aide à la personne, entretien des espaces verts, assistance logistique, restauration collective… On est ici dans des postes concrets, utiles, visibles.

Diplômes requis

Le niveau de diplôme requis est le plus accessible de toute la fonction publique. Certains concours sont ouverts sans diplôme, d’autres exigent un CAP, un BEP ou le brevet des collèges. Ce faible niveau de prérequis ne signifie pas que ces postes sont faciles : ils demandent souvent une grande rigueur, une forte implication, et une bonne résistance physique ou émotionnelle, selon les fonctions exercées.

Quelques exemples parlants : les adjoints techniques, adjoints administratifs, ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles), agents de restauration, aides-soignants, agents d’entretien, ouvriers d’entretien des espaces verts, agents de propreté, secrétaires médicales... Ces fonctions sont nombreuses, et essentielles au bon fonctionnement des collectivités.

La catégorie "C+" (agent de maîtrise)

Et puis, entre la catégorie C classique et la catégorie B, il y a une passerelle intéressante : c’est la fameuse “catégorie C+”, qu’on retrouve dans les corps d’agents de maîtrise. Ces agents occupent un rôle intermédiaire : ils ont une vraie expertise métier, souvent acquise sur le terrain, et commencent à prendre des responsabilités d’encadrement de proximité.

On accède à la catégorie C+ via concours internes ou examens professionnels, généralement après plusieurs années d’expérience. Ces agents sont souvent très engagés, dotés d’une solide connaissance du service public, et deviennent des référents techniques dans leur domaine. Dans une collectivité, ce sont par exemple les agents de maîtrise dans les services techniques, les responsables d’équipe de propreté, ou les chefs d’équipe espaces verts.

Pour vous, DRH, cette catégorie est souvent le premier vivier de recrutement, mais aussi un formidable levier de mobilité et de promotion interne. C’est aussi là que se jouent les enjeux d’attractivité locale, car les recrutements sont fréquents, les missions très variées, et les agents souvent issus du bassin de vie local.

Les mobilités et promotions entre catégories

La bonne nouvelle avec la fonction publique, c’est qu’on peut évoluer ! Contrairement à une idée reçue, les carrières ne sont pas figées. Bien au contraire. Un agent de catégorie C peut tout à fait devenir agent de catégorie B, voire passer en catégorie A, à condition d’en avoir la motivation… et d’être bien accompagné. Et c’est là que vous, DRH, jouez un rôle décisif.

La promotion interne est l’un des principaux leviers de progression. Elle permet à un agent de passer dans une catégorie supérieure sans passer par un concours externe. Cela se fait le plus souvent via un concours interne (réservé aux agents ayant plusieurs années d’ancienneté) ou un examen professionnel. Ces voies sont accessibles après 4 à 7 ans d’expérience selon les cas, et s’accompagnent souvent d’une formation préparatoire. C’est une excellente manière de fidéliser les agents tout en valorisant leur parcours.

Mais il n’y a pas que les concours internes ! Il existe aussi ce qu’on appelle la troisième voie. Elle s’adresse aux personnes ayant exercé une activité professionnelle (dans le privé, associatif, ou même comme élu local) pendant plusieurs années. C’est un pont vers la fonction publique pour des profils expérimentés qui souhaitent changer de voie. Et certains agents contractuels ou vacataires peuvent aussi s’en saisir pour être titularisés, ou changer de catégorie.

Autre dispositif utile : les recrutements exceptionnels réservés (REP/RED) qui permettent, sous conditions, d’accéder à un corps ou un cadre d’emplois sans passer par le concours classique. Il existe également des dispenses spécifiques pour certains publics : sportifs de haut niveau, parents d’au moins trois enfants, agents en situation de handicap… Autant de possibilités pour diversifier les profils et favoriser l’égalité des chances.

Pour un DRH, ces dispositifs sont à la fois une opportunité et un défi. Il faut non seulement maîtriser les règles statutaires, mais aussi savoir les activer au bon moment. Cela passe par l’identification des potentiels, l’organisation de formations préparatoires aux concours, la gestion des mobilités internes, et la mise en place de plans de carrière personnalisés. C’est aussi l’occasion de valoriser l’engagement des agents et de construire des parcours motivants, avec une vision à moyen terme.

Et puis, disons-le franchement : promouvoir en interne, c’est souvent plus efficace et plus rapide que de recruter à l’extérieur. Vous gagnez en continuité de service, vous renforcez la cohésion d’équipe, et vous donnez une image positive de votre gestion RH. C’est gagnant-gagnant !

Ce qu'il faut retenir

Alors, que faut-il retenir de tout cela ? Derrière les A, B et C, il y a avant tout des parcours, des missions et des niveaux de responsabilité bien définis. On parle de conception et de direction pour les profils A, de mise en œuvre et de coordination pour les profils B, et de tâches opérationnelles de proximité pour les profils C. Chacun a sa place dans la machine publique, chacun contribue à sa manière à faire avancer les politiques publiques.

Les exigences ne sont pas les mêmes : diplômes, compétences attendues, évolution possible… tout dépend du poste visé et du chemin emprunté. Ce qui compte, c’est d’avoir une vision claire des rôles, de leurs complémentarités, et des possibilités d’évolution. Car oui, il est possible de progresser, de monter en responsabilité, d’évoluer vers d’autres fonctions.

Pour vous, RH en collectivité, comprendre cette organisation n’est pas un luxe : c’est une boussole. Elle vous permet d’accompagner les parcours, d’ouvrir les portes au bon moment, et de construire des dynamiques de carrière positives. C’est aussi un formidable levier pour donner du sens au travail de chacun, renforcer l’implication, et valoriser les engagements.

Questions fréquentes

Quels niveaux de diplôme sont requis pour accéder à chaque niveau ?

Le niveau C est accessible avec un CAP, BEP, brevet ou sans diplôme. Le niveau B demande un Bac à Bac+2. Le niveau A nécessite au minimum un Bac+3, souvent un Bac+5 selon le poste.

Un poste de direction est-il forcément réservé aux profils de niveau A ?

Oui, les fonctions de direction, de pilotage stratégique ou d'encadrement supérieur sont généralement accessibles uniquement à ce niveau.

Peut-on évoluer de C vers B ou de B vers A au cours de sa carrière ?

Oui, l’évolution est possible grâce aux concours internes, examens professionnels ou par la reconnaissance de l’expérience.

La grille de rémunération varie-t-elle fortement entre A, B et C ?

Oui, les responsabilités et le niveau d’études requis influencent directement les niveaux de rémunération.

Un profil issu du secteur privé peut-il intégrer la fonction publique sans concours ?

Oui, certaines voies comme la "troisième voie" ou les dispositifs REP/RED permettent d’y accéder sous conditions d’expérience professionnelle.

La boîte à outils du recruteur