Recruter dans la fonction publique territoriale, ce n’est jamais anodin. Pour les DRH des collectivités, chaque nouvelle arrivée a un impact direct sur l’organisation, le service rendu au public… et l’équilibre des équipes. Et quand une erreur se glisse dans le processus ? Les conséquences peuvent être lourdes : tensions internes, perte de temps, coûts administratifs, sans parler du sentiment d’échec partagé. Bonne nouvelle : il est possible d’éviter tout ça. Dans ce guide, on vous emmène étape par étape, pour recruter avec rigueur, efficacité… et un soupçon de sérénité.

Comprendre les spécificités du recrutement territorial

Les enjeux propres à la FPT

Comprendre les spécificités du recrutement territorial implique d’abord de se pencher sur les enjeux propres à la Fonction Publique Territoriale (FPT). Vous devez composer avec un cadre réglementaire strict : chaque embauche est encadré par des textes, des procédures et des principes comme l’égal accès et la transparence. Si vous oubliez une formalité, gare aux contentieux ! Ce n’est pas juste une question de paperasse : c’est la garantie d’un processus légitime aux yeux du juge.

Mais ce n’est pas tout. Ce processus a un impact direct sur la qualité du service public que vous offrez. Chaque agent embauché contribue à la satisfaction des habitants, à la réactivité des services et à la cohésion des équipes. C’est une mission à haut enjeu : recruter un agent, ce n’est pas remplir un poste, c’est façonner la vision collective de votre collectivité. Alors, choisir un profil qui correspond aux valeurs de service public, c’est préparer l’avenir du territoire.

Enfin, la FPT souffre d’un défi d’attractivité et de fidélisation : certains métiers spécialisés (numérique, technique, social…) sont très recherchés, peu nombreux et attrayants surtout dans le privé. Les tensions sont réelles : en 2024, près de deux tiers des collectivités ont évoqué des difficultés persistantes d'embauche et de maintien en poste des agents. Vous n’êtes pas seul : la plupart des DRH territoriaux sont confrontés à ce casse-tête.

Les attentes des collectivités et des candidats

Parlons maintenant de ce que recherchent concrètement les collectivités et les candidats.

Du côté des collectivités, l’objectif est clair : un profil en adéquation avec les missions, les compétences techniques ET le savoir-être, le tout au bon niveau de cadre d’emploi. Si vous recrutez un chargé du développement territorial, inutile de sélectionner un profil orienté communication sans vision du terrain : le poste doit être une extension direct de la fiche de poste.

Les candidats, eux, sont souvent motivés par la motivation pour le service public : ils veulent du sens ! Des enquêtes montrent que de plus en plus de jeunes diplômés (Sciences Po, INET…) se tournent vers la FPT précisément parce qu’ils souhaitent "être au service du citoyen", “agir concrètement sur un territoire”. Cette quête de sens : un atout à valoriser !

Mais attention : les spécificités locales sont essentielles. Une même fiche de poste dans une petite commune rurale ou dans une collectivité urbaine régionale ne s’adressent pas au même candidat : attentes différentes en termes de polyvalence, mobilité, outils, vie locale… Ouvrez la porte à ces nuances : ce que vous proposez comme stabilité ou polyvalence peut séduire là où d’autres évoquent la routine.

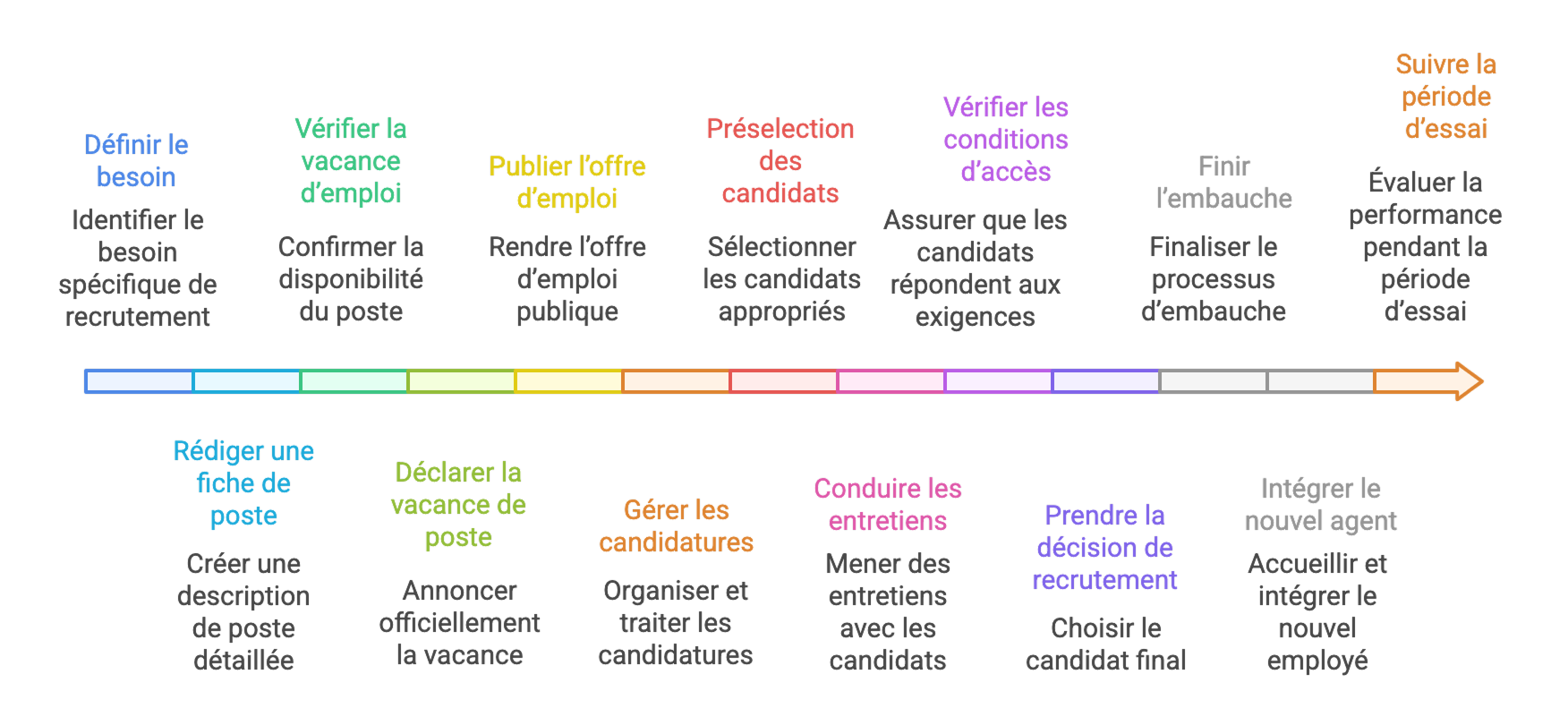

Les 13 étapes à suivre pour recruter dans la fonction publique territoriale !

1. Analyser et définir le besoin de recrutement

En premier lieu, il faut analyser et définir le besoin. Commencez par identifier si vous avez affaire à un remplacement, à une création de poste, ou bien à une évolution des missions. L’objectif n’est pas juste de lancer une embauche, mais de répondre à une réalité opérationnelle.

Pour ça, vous impliquerez les responsables hiérarchiques : ce sont eux qui connaissent le quotidien, les compétences recherchées, les profils à cibler. Pensez aux contraintes budgétaires et à l’évolution future du département: recruter un·e agent·e, c’est anticiper les besoins et prévenir les ruptures. Cette démarche rigoureuse, recommandée par le CDG 60, permet de lister clairement les savoirs, savoir-faire et savoir-être indispensables pour le poste.

2. Élaborer la fiche de poste

Une fois ce diagnostic posé, vient l’étape cruciale de l’élaboration de la fiche de poste, un document fondamental. Cette fiche doit décrire précisément les missions à réaliser, les responsabilités attendues, les compétences requises et les conditions de travail (rythme, environnement, contraintes). On y définit aussi le cadre d’emploi (catégorie A, B ou C) et le grade concerné selon le répertoire des métiers territoriaux. Le but est qu’elle devienne un outil partagé : vous la bâtissez en concertation avec la hiérarchie et l’éventuel·le agent·e concerné·e, en adaptant un vocabulaire clair et actif. L’usage de verbes d’action, la précision sur les moyens mis à disposition et les relations hiérarchiques sont essentiels.

En pratique, le responsable hiérarchique commence la rédaction après un entretien avec l’agent (ou un questionnaire). Cette version est relue, ajustée, puis validée. Ce travail permet d’aligner les attentes, d'apporter de la clarté dans les missions et d'assurer la conformité au cadre réglementaire. Une fiche mal conçue, trop vague ou hors cadre d’emploi, risque de freiner le processus ou de générer des conflits à moyen terme.

3. Vérifier la vacance ou la création du poste

Lorsque vous voulez vérifier la vacance ou la création d’un poste, la première étape consiste à confirmer juridiquement qu'un poste est bien vacant ou nécessite d’être créé. Cela peut résulter d’un départ à la retraite, d’une mutation ou d’un besoin nouveau. Dès que le besoin est confirmé, l’assemblée délibérante de la collectivité doit voter la création ou la vacance du poste. Ce n’est pas une simple formalité : sans cette délibération, vous ne pouvez pas lancer la procédure de recrutement. Par la suite, le poste doit être intégré au tableau des effectifs, et si votre collectivité dispose d’un comité technique, vous devrez demander son avis. Ce dernier est parfois requis pour garantir le respect des obligations statutaires et prévenir les contentieux.

4. Déclarer la vacance ou la création du poste

Une fois cette vérification accomplie, l’étape suivante est de déclarer officiellement cette vacance ou création auprès du centre de gestion (CDG) de votre département. En utilisant la bourse de l’emploi territorial (via le portail emploi‑territorial.fr), vous enregistrez la déclaration : c’est cette information qui sera reprise automatiquement sur le site central “Choisir le service public”.

Cette déclaration est une obligation légale incontournable. Sans elle, aucune nomination ne peut être validée par la préfecture. En parallèle, le CDG publiera un arrêté hebdomadaire regroupant toutes les déclarations validées, soumis au contrôle de légalité. Attention : la vacance ou la création doit être affichée pendant au moins deux mois, sauf dérogation justifiée par l’urgence.

5. Préparer et publier l’offre d’emploi

Vous devez préparer une offre d’emploi soignée : après avoir rédigé un texte fluide et engageant, vous le déclinez à partir de la fiche de poste. Il s’agit de rédiger une annonce à la fois claire et attractive, qui reprend les missions, compétences et conditions de travail, sans pour autant être un simple copier/coller. Expliquez pourquoi ce poste fait sens : service public, cadre local, perspectives. Ensuite, publiez l’offre sur les canaux adaptés : la plateforme nationale emploi-territorial.fr, le site de la collectivité, peut-être un réseau spécialisé. Ce double canal permet de toucher un maximum de profils. C’est ce qu’explique la réglementation pour garantir égalité d’accès et visibilité du poste.

6. Recevoir et gérer les candidatures

Une fois l’offre publiée, il faut recevoir et gérer les candidatures. Dès que chaque dossier arrive, l’autorité territoriale (ou son représentant) doit envoyer un accusé de réception et vérifier la recevabilité juridique (diplôme, expérience, absence d’incompatibilité, casier judiciaire).

C’est une obligation légale : l’article du décret précise clairement que chaque candidature doit faire l’objet d’une accusé et d’un contrôle. Vous traiterez ensuite les dossiers en appliquant des critères objectifs (votre fiche de poste sert ici de grille) en excluant tout critère discriminant, c’est la garantie d’un recrutement public impartial.

7. Organiser la présélection des candidats

Ensuite, il faut présélectionner des candidats. Vous allez constituer un jury ou une commission de recrutement, composé idéalement de représentants de la hiérarchie, des RH et si possible d’un élu ou d’un expert. Ce jury effectue une première sélection sur dossier, afin de retenir les profils les plus pertinents. Dans cette phase, vous pouvez écarter les candidatures manifestement inadaptées. Veillez à formaliser les décisions : motivations, critères utilisés, et trace écrite est obligatoire, notamment pour répondre aux candidats que vous n’avez finalement pas retenus. Informer chaque candidat rejeté (par courriel ou courrier type) est non seulement un geste professionnel, mais aussi une exigence réglementaire de bienveillance administrative

8. Convoquer et conduire les entretiens

Avant même d’envoyer les convocations, préparez vos outils : une grille d’entretien centrée sur les compétences techniques, comportementales et la motivation, et, si nécessaire, une mise en situation courte et identique pour chaque candidat. Cette préparation garantit que chaque entretien sera équitable et professionnel.

Lors de la journée, le jury, idéalement composé d’un responsable hiérarchique, d'un RH, et éventuellement d’un élu, mène les entretiens de manière structurée. Vous posez des questions identiques à chaque candidat pour comparer objectivement, en évaluant la technique, le savoir-être, la motivation, et en testant si besoin leur aptitude à réagir face à un cas concret. L’idée est simple : ne rien laisser au hasard, tout mesurer avec rigueur et bienveillance.

9. Vérifier les conditions d’accès à la fonction publique

Une fois le candidat idéal repéré, il est indispensable de s’assurer qu’il remplit les conditions légales. Cela suppose de vérifier sa nationalité (ou titre de séjour pour un contractuel), ses droits civiques, l’absence de condamnations incompatibles sur son bulletin n°2, sa situation vis-à-vis du service national, et son aptitude physique via un examen médical. Ces vérifications ne sont pas facultatives : elles garantissent la conformité du recrutement et la sécurité juridique de l’acte. On y joint parfois le cas de diplômes exigés (notamment pour les professions réglementées), ou des mentions spécifiques liées à l’emploi.

10. Prendre la décision de recrutement

La dernière étape avant l’embauche officielle : le jury se réunit pour délibérer et choisir le profil le plus adapté. Si les avis divergent, n’hésitez pas à solliciter l’arbitrage de la direction générale ou d’un élu, afin de trancher avec sérénité et transparence.

Une fois le choix arrêté, rédigez un courrier de notification à tous les candidats auditionnés : un message clair et personnalisé, avec un remerciement bien senti pour ceux non retenus. Cette étape est essentielle : elle respecte les principes de transparence, égalité et incarne la bienveillance que vous affichez tout au long du processus. Vous achevez ainsi cette étape avec rigueur humaine et légale.

11. Finaliser l’embauche et établir les actes administratifs

Une fois votre candidat sélectionné, il vous faut officialiser. Si vous embauchez un fonctionnaire, rédigez un arrêté de nomination ; si c’est un agent contractuel, préparez un contrat ou un acte d’engagement. Ces documents doivent être rédigés avec soin : nature du poste, date d’entrée, cadre d’emploi, rémunération… Chaque information compte. Une fois signés, ces actes sont copiés et transmis au centre de gestion dans les deux mois, mais surtout adressés à la préfecture pour contrôle de légalité. Ce contrôle de légalité n’est pas une formalité : la préfecture vérifie que tout est conforme au Code général des collectivités territoriales. Vous respectez ainsi les principes de légalité et de sécurité juridique, garants d’un recrutement fiable et durable.

12. Accueillir et intégrer le nouvel agent

Le jour J, il s’agit d’assurer un accueil administratif et matériel réussi. Organisez l’installation (poste, badge, accès informatique), la présentation des outils et des procédures. Prévoyez un parcours d’intégration : livret d’accueil, rencontres avec les responsables, initiation aux spécificités locales. Si nécessaire, désignez un tuteur : de nombreux CDG recommandent un tutorat structuré pour aider l’agent à s’acclimater, tant professionnellement que culturellement.

13. Suivre la période d’essai ou de stage

L’arrivée ne fait pas tout : la période probatoire, stage pour les titulaires stagiaires ou période d’essai pour les contractuels, est la dernière étape cruciale. En général, elle dure deux mois ; elle peut parfois être prolongée en cas d’absence, et peut être renouvelée une fois pour les contractuels.

Durant cette période, l’agent doit être accompagné et évalué régulièrement. Planifiez des points d’étape : ce qui va bien, ce qui mérite un ajustement, les premiers retours du tuteur. Si le profil correspond aux attentes, engagez la titularisation ou la confirmation d’une prolongation.

Les erreurs fréquentes à éviter dans la fonction publique territoriale

Même avec les meilleures intentions, certains écueils peuvent faire dérailler un recrutement territorial. Alors, autant les connaître… pour mieux les éviter !

Mauvaise définition des besoins

Un mauvais départ commence souvent par une définition floue du besoin. Trop souvent, les fiches de poste sont imprécises, incomplètes ou copiées-collées d’anciennes versions sans prise en compte de l’évolution du service. Résultat ? Le profil recherché est mal ciblé, l’annonce attire les mauvaises candidatures et l’agent recruté risque de ne pas correspondre. C’est un peu comme partir en randonnée sans carte : vous avancez, mais pas forcément dans la bonne direction.

Manque de préparation du processus

Pire encore : ne pas anticiper les évolutions du poste. Aujourd’hui, les missions changent vite, les compétences attendues aussi. Il faut intégrer dès le départ une certaine polyvalence et penser la transversalité : un chargé de mission développement local, par exemple, ne se limite pas à des tâches administratives, il collabore aussi avec la communication, le service foncier, voire les élus. Ne pas voir ces liens, c’est risquer une intégration ratée.

Autre erreur classique : le manque de préparation du processus. Sans calendrier, sans étapes claires, le recrutement s’étire, perd en qualité, et finit par démotiver tout le monde, jury compris. Ne pas respecter les délais légaux (par exemple, la publication de l’offre ou le délai d’affichage) peut même bloquer toute la procédure. Et bien sûr, oublier d’utiliser les bons outils, grilles d’analyse, référentiels métiers, mises en situation, c’est se priver de leviers d’objectivité.

Oubli des obligations légales

Et puis, il y a les obligations légales qu’on oublie parfois… par simple automatisme ou méconnaissance.

- Le tableau des effectifs doit toujours être vérifié et à jour.

- La délibération de création ou vacance du poste est obligatoire avant toute diffusion.

- La déclaration du poste auprès du CDG via la bourse de l’emploi est une étape incontournable.

- L’offre doit être diffusée sur les canaux officiels, dans le respect de l’égalité d’accès.

- Il faut aussi veiller au principe de non-discrimination dans toutes les étapes du recrutement, de l’annonce à la sélection finale.

Et on oublie parfois une étape toute simple… mais essentielle : informer les candidats non retenus. Oui, même si ce n’est pas agréable. Leur adresser un message clair, respectueux et transparent montre le sérieux de votre collectivité et participe à l’image que vous renvoyez en tant qu’employeur public.

Ce qu'il faut retenir

Recruter dans la fonction publique territoriale, c’est bien plus qu’une simple formalité administrative. C’est un travail de fond, à la fois rigoureux, humain et ancré dans la réalité locale. Pour que tout se passe bien, il faut commencer par définir avec précision le besoin, en lien avec les évolutions du service, les moyens disponibles et la transversalité attendue. Cela permet ensuite de construire une fiche claire, utile et alignée avec les attentes.

Tout au long du processus, le centre de gestion est un appui précieux : il accompagne les déclarations obligatoires, les validations réglementaires, et veille à la conformité générale du dossier. En parallèle, la publication de l’offre sur les bons portails, comme emploi-territorial.fr, garantit une visibilité adaptée et conforme aux exigences légales.

Il faut aussi bien recevoir chaque dossier, organiser les sélections avec équité, structurer les entretiens, tout en respectant l’égalité d’accès et le principe de non-discrimination. Ce n’est pas seulement une question de méthode, c’est une question de valeurs.

Et ensuite ? Ne pas négliger l’accueil : informer, intégrer, accompagner, former… car la réussite ne s’arrête pas à la signature. Il faut suivre, évaluer, ajuster. Et surtout, rester à l’écoute.

Bref, bien recruter dans la fonction publique territoriale, c’est travailler avec sérieux, transparence et anticipation, du début à la fin. Et avec un peu d’organisation (et ce guide sous la main), vous êtes sur la bonne voie.

Questions fréquentes

Quels sont les pièges les plus courants lors d’un recrutement dans la fonction publique territoriale ?

Une définition floue du besoin, une fiche mal rédigée, ou un oubli de procédure légale. Résultat : perte de temps… et risque d’annulation.

Quels risques à ne pas respecter les obligations légales en matière de recrutement territorial ?

Le recrutement peut être bloqué ou annulé par la préfecture. Sans compter les recours possibles pour atteinte à l’égalité d’accès.

Peut-on publier une offre sans passer par les canaux officiels comme PEP ou Choisir le service public ?

Non. La publicité est obligatoire sur les portails reconnus, notamment la bourse de l’emploi du Centre de gestion. C’est une condition de légalité.

Pourquoi faut-il toujours motiver les décisions de rejet des candidatures ?

Par respect, bien sûr. Mais aussi pour rester conforme au principe de transparence et éviter tout soupçon de discrimination.

Quels biais faut-il éviter lors de l’évaluation des candidatures ?

Les stéréotypes, les jugements personnels ou les intuitions non fondées. Mieux vaut s’appuyer sur une grille claire et des critères objectifs.

La boîte à outils du recruteur